简析大风厂股权纷争的现实意义

导语:《人民的名义》,一部口碑、评分、收视率炸裂的反腐剧,引来全民点赞。剧中的主线事件“大风厂股权纠纷”,成为整部剧反贪的突破口。这件纷争案件在现实中带来的反思意义也值得我们推敲……

注:本文主要从股权方面分析整个案件及从中可以得到的经验,与剧情的反腐主线无关。

一场必然的风波

大风厂前身是一家国有企业,后在陈岩石(原汉东省人民检察院常务副检察长)的主导下改制,最终由员工持股49%,董事长蔡成功持有51%,后发展期间股权变动后,大风厂员工总持股比例下降至40%左右。为了保证工人们的权益,大风厂成立了持股会,并选出持股人代表,也就是剧中的工会主席郑西坡。

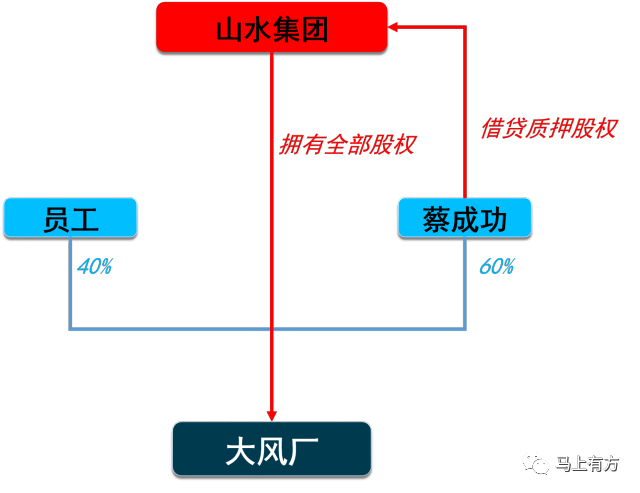

大风厂为了发展经营,每年向银行贷款,后因资金困难同时银行新的贷款未下来之前,大风集团董事长蔡成功向山水集团借了一笔过桥款5000万元,约定还款期限为6天,日利息为千分之四,并以大风厂的股权作为质押担保。

此时本来一直给蔡成功贷款的京州城市银行突然停止了对其的放贷,大风厂原先借山水集团的过桥款也因为利息越滚越多无力偿还,本来作为贷款担保的股权最终被法院判给了山水集团,其中包含着大风厂职工40%的股权。

至此,山水集团拥有了大风厂的全部股权,后因为大风厂所在的光明峰区域成为京州重点开发的区域,大风厂土地价值飙升至10亿。山水集团要对大风厂进行强制拆迁,与“护厂”职工发生冲突,引发一一六事件。

剧中有一句略带戏谑的话:“中国的民营企业老板不是在监狱里,就是在通往监狱的路上。”大风厂董事长蔡成功所做的事,或许也是现实中大部分中小企业老板一直在做的。如果正常经营,也许不会出现这样的局面,但蔡成功不仅一直大规模贷款,而且还未经过股东大会同意私自抵押职工股权,这也成了矛盾爆发的最根本原因。

所以大风厂股权纷争虽然在剧中表现为高层腐败引起,实际如果没有高层腐败,这次矛盾也会以另外一种形式发生,可能是与其他企业,也可能是老板与员工。

关键词的疑问

关于大风厂股权纷争的问题存在着诸多疑点,同时有几个关键词也需要我们更详细地了解。

过桥贷款

所谓过桥贷款,简单来说就是一种特殊的短期的贷款,主要用于弥补借款人短时间内的资金缺口,通过过桥资金达到与长期资金对接的条件。也就是说企业或个人在长期的贷款资金未到位的情况下,可以临时使用短期贷款弥补这个时间缺口。

具体来说,当企业归还了上一笔贷款,又遇到下一笔贷款资金还没发放的情况,就会需要借入短期资金维持运营。这笔短期资金连接着上下两笔贷款的“两岸”,就像是一座过渡的桥一样,所以被称为“过桥资金”。

其实无论哪种情况,都是“拆东墙补西墙”的本质,所以“过桥”的说法十分形象。这种短期的贷款,大都利率很高,充满了风险。一旦银行后续借贷资金没跟上或者抽贷,企业资金链就会断裂。

股权质押

这是一个“携带”风险的词语,只要存在股权质押,就会存在拿不回股权的风险,牵涉到了股东的利益,自然会演化成矛盾,大风厂股权纷争的直接起因就是因股权质押引起。

股权质押是指公司股东以自已拥有或有权处分的的股权作为质押,为某个经济行为作担保的行为,说白了就是拿股权换贷款,通常发生在股东急需流动资金而又无法变现股份的情况下。在股权质押担保法律关系中,股权被称为质押物,提供股权方为出质人,接受股权质押方为质权人。

而大风厂工人40%的股权并不属于蔡成功,但蔡成功违法拿来作为质押,且并未召开股东大会,未经过员工持股会主席的同意,这也就成为了办案关键的突破口。

借贷利息

山水集团并不是一家有资质的金融机构,两家企业互相拆借应该属于民间借贷范畴,根据最高法发布民间借贷案司法解释:借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。

也就是说年利率在24%以下的,法院已发判决偿还;而超过24%的,无论支付还是未支付,法院不强制退还也不强制给付;超过36%的则为无效。根据山水集团向大风服装厂提供的借款日息为千分之四计算,年利率高达144%,已远远高出法律规定。

合并之下 风险几何?

2015年,互联网公司合并成为一股热潮,“合并”成为人们讨论的热词。合并,一般分为三种:

(1)吸收合并。吸收合并是指两家或两家以上的企业合并成一家企业,其中一家企业将另一家企业或多家企业吸收进自己的企业,并以自己的名义继续经营,而被吸收的企业在合并后丧失法人地位,解散消失。

(2)创立合并。创立合并是指几家企业协议合并组成一家新的企业。也就是说,经过这种形式的合并,原来的各家企业均不复存在,而由新企业经营

(3)控股合并。控股合并指一家企业购进或取得了另一家企业有投票表决权的股份或出资证明书,且已达到控制后者经营和财务方针的持股比例的企业合并形式。

如果从合并的定义上来讲,因为有后台腐败份子操纵,山水集团对大风厂的全面控股行为,可以理解为恶意收购。而被收购时,大风厂董事长及员工无任何反抗之力。

中国的企业家最担心的是自己的控制权因为大公司或者投资机构的强势进入而消失殆尽,然而我国的民营企业家有多少不是通过贷款在维持生存?如果一旦资金链断裂,被财大气粗的企业吞并是再容易不过的事情。既然合并,就应该是一个双赢的选择,而非两败俱伤,面目全非。

僵局如何打破?

就电视剧中描述来看,大风厂职工只需要起诉董事长蔡成功未经过股东大会同意而私自质押全部股权,即可保证收回职工股权权益。

这里给老板的启示不仅仅在于出了问题通过法律手段“亡羊补牢”,而是要建好规则,在问题发生之前便可以“釜底抽薪”。

不少陷入危机或死掉的企业,大都是因为扩张太快了或者过度多元化了,然后就是借高利贷,再然后就死掉了。大多数人喜欢贪多求大,这种心理很容易促使企业走上一条快速发展的路,却发现不但没有走快,反倒把自己带进了危机中。从商业角度来说,有时候慢反倒是快,就像民间一直流传的那句话 “走路不怕慢,就怕站” ,只要一直在走,慢就是快。

当一个社会被功利、短视、诱惑充斥的时候,能够沉静下来,放慢匆匆赶路的脚步,审视自己,找到自身的特点和优势,专注于自己的本分,去追求品质,让自己变的有价值,就显的尤为珍贵。

不是有了股份就会有安全感

大风厂的员工在蔡成功质押股权之后便不再信任他,无论蔡成功如何解释都已经于事无补,这时员工与老板已经站立在了对立面。

中国的企业,老板说什么,员工都不相信,作为老板应该扪心自问,你真的让员工有安全感了吗?

如果员工问老板“我把青春给了企业,企业能给我什么?”,很多老板难以切实回答这个问题,而当养老也不能靠政府的时候,员工就更会有这样的担心。很多老板是因为自己不愿意给别人打工才自己做老板,那么自己做了老板以后,凭什么要求别人给自己打工?虽然并不是所有的人都有做老板的能力。还是应该从钱上入手去解决这个问题,所以作为老板不但要学会怎么赚钱还要学会怎么分钱,特别是分股份。员工有了股份,就相当于和你是一个长期利益共同体,大家每一个人都在给自己做事,大家都有了安全感。

还有一个问题,就是做老板的一定要站在经理人的角度上思考一下,如果一个经理人到40岁了还没有什么股份,他的内心其实是很恐惧的,因为一旦失去工作,他们再找工作是很难的。前些天讲课的时候,一个财务总监就这样告诉我“不是老板给我股份,我是不会来的。”

学会分钱解决的是大问题,给员工安全其实还要渗透在日常管理的细节中。在日常管理中,做老板的一定要按照规则办事,这里的规则指的是“法治”,而非“人治”,不然老板就可以凭个人的好恶随意评判一个人甚至开除一个人。当规则成了摆设的时候,对员工来说风险是非常大的,他们就会有非常强烈的不安全感,要么处处巴结老板,要么像一些官员一样宁愿不做事,也不做错事,果真如此的话,耽误的还是公司的事,如果都按照规则办事,员工关注的焦点就会在事上,而不是老板的喜好上。当遵守规则成为习惯,规则成为保护伞,还有谁会感觉不安全呢?

总结

大风厂股权纷争本就是社会的一个缩影,只是借用艺术将其放大了而已,中国的很多企业因为股权的问题打的不可开交,而忘记了经营企业的本质。做企业不是一味地扩张,更不是一味地做快,而是要遵循商业的本质,实现员工与企业的双赢。